严传国夫妻俩在蜂场劳作。

严传洋的蜂场位于一处干涸的堰塘旁,十分僻静。

严维刚接到蜂农技术咨询电话。

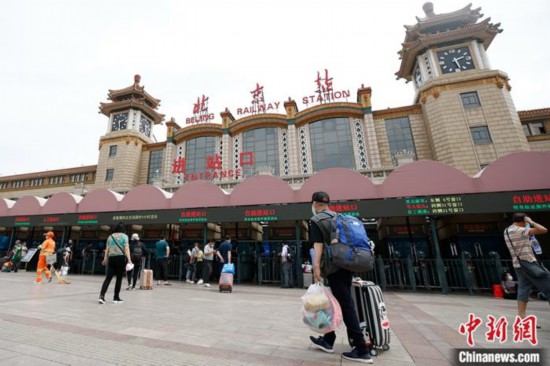

严家兄弟转场到剑阁县后吃上团圆饭。

3月中旬,剑阁县漫山遍野的油菜花已经盛开。

养蜂业稳定发展上靠天时,下靠地利,中靠人和。这次新冠肺炎疫情带来的转场延迟,就几乎让蜂农严传国的蜜蜂遭受灭顶之灾。所幸,国家有关部门及时发了通知,他也联系好了地方,目前转场还算顺利。望着远方绵延无尽的公路,他不知道这条路到底有多远,也不清楚前方是否还有花开蜜采。唯一确定的是,只要还有蜜蜂在,有老伴儿陪着,那他就得继续走下去。

冬去春来,经历了一个冬天的分离,严家兄弟聚在一起,开始了又一年的迁徙。

“老严,吃饭了!”严家老六严传国的妻子何盛莲一边从锅里铲起冒着热气的豇豆一边喊。此时,女婿已从门外把厚重的太阳能电板搬进屋,倒放过来就成了餐桌,女儿麻利地摆上了碗筷。

正在屋外忙活的严传国走进屋,摘下蜂帽,弯腰推开活动板房的窗户,屋内顿时亮堂起来。他从床边拎来几个空着的蜜筒,侧平放在地上,提提裤管坐下来,又拍了拍手上沾到的花粉。

“打电话叫大哥他们过来吃饭。”严传国话音刚落,侄子严维刚就扶着父亲严传文一前一后钻进了屋。

3月15日中午,在四川省剑阁县凉山乡云凤村严传国的蜂场,严家兄弟聚在一起吃了春节后的第一顿团圆饭。

几个月不见了,高兴是免不了的。大哥严传文专门拎了瓶酒过来,说是哥俩好好喝两盅。酒过三巡,严传国脖子开始泛红,兴致也起来了,让侄子把饮料杯子腾出来,倒上酒,说年轻人也喝点,解解乏。

席间不知谁说起蜜蜂的事,严传国没吱声,大家也都不说话了,过了好一会儿严传国说了句“比起刘德成咱算好的了。”

大家还是不吱声,又过了一会儿严传国好像放下什么似的,又好像是给大家打气,端起饭碗扒了一口。

“船到桥头自然直,没事,吃饭。”严传国说。

被蜇

“上靠天时,下靠地利,中靠人和。”严传国说,养蜂这个行业,风险太大了,除了祈盼天气好、花旺蜜多,还要担心蜜蜂采蜜后会不会中毒。

这次新冠肺炎疫情带来的转场延迟,就几乎让严传国的蜜蜂遭受灭顶之灾。“蜂箱前黑压压的一片死蜂,堆成了小丘,轻轻一捧,满满两手……”说起不久前在楚雄的遭遇,严传国仍然心疼。

原来,攀西地区、云南一带春季气候干燥,油菜易招蚜虫,当地一些农民会喷施一点杀虫剂。“今天这家打,明天那家打,蜜蜂根本关不住。”严传国说,如果能早一点转场,情况会好些。

谈话间,严传国无奈地摇了摇头:“人家也指着地里的粮食过活呢!再说了,能找到愿意租地给你放蜂的都算不错了,哪还敢要求人家不打药呢。”

这一次,严传国平均每箱蜜蜂损失了近30%。在四川凉山州德昌县老家繁蜂的严家老八严传洋今年也折损不少。“每箱蜜蜂数量损失了20%以上,再不走可能损失更大。”严传洋惋惜道。

转场之前,严传国好不容易联系上广元市剑阁县凉山乡云凤村的村民刘勇,租了其门前空地进行放蜂。“我们也就象征性地收点钱,这么多蜜蜂堆在这儿,来串门的亲戚朋友看了都害怕。这不,昨天我一不小心就被蜇了。”刘勇摸摸肿起的右眼,有些无可奈何。

房屋门前安了一处监控设备,刘勇说,这是他花了200元从淘宝平台上买的。刘勇也有他的考虑,“屋门口多了几个人,安了监控放心点。”

说到自己这些年养蜂的经历,严传国印象最深的,是2018年4月在陕西放蜂时,蜜蜂不小心蜇伤了当地一位村民。道歉,赔上3000元,再送上几瓶槐花蜜,严传国强颜欢笑,希望能息事宁人。

严传国自嘲道,自己走了三十几年,却好像没有交到一个村里的朋友。他知道,像他这样四处转场的蜂农,总归不属于任何一个乡村。村民拿他们当“外地人”,“自己人”的花蜜被采了,理应得到点好处。

会师

严家养蜂的手艺是祖传的,到严维刚这儿已是第三代。严传文兄弟姊妹10人,6个兄弟中就有4人以养蜂为生。在他们的老家德昌县六所乡花果村,说起养蜂的老严家,没有不知道的。

每年冬天,他们在气温较高的四川攀西地区越冬繁蜂。春节后,这一带油菜花逐渐凋谢,他们就得向北走,寻找新的蜜源地。

在四川,这样的蜂农有10万人,其中7万人养殖中华蜜蜂,3万人养殖西方蜜蜂,严家兄弟属于后者,一年大部分时间过着居无定所的迁徙生活。

严维刚从25岁时开始跟着父亲学养蜂,今年已是第10个年头。每年2月,他都会和父亲一起,转场到四川剑阁采油菜花蜜,在这儿待上个把月。等到3月下旬,再启程去甘肃天水采苹果花蜜。

“没有疫情的话,2月中上旬就该出发,但春节过后,正是疫情防控形势最严峻的时候,各地封路的消息传来,大家心里着急又不敢动。”严维刚说。

春节后气温一天天回升,米易县的油菜花眼看就要谢了,如果没有新的蜜源,就只能给蜜蜂喂白糖。他们共有400箱蜜蜂,一晚上要吃600斤白糖,对严家父子来说,晚走一天就多近2000元的饲料成本。

2月中旬的一天,身在云南楚雄的严传国看到了蜂农群里转发的一条通知,是2月15日农业农村部办公厅、国家发展改革委办公厅、交通运输部办公厅联合印发的《关于解决当前实际困难 加快养殖业复工复产的紧急通知》,要求将转场蜜蜂纳入生活必需品应急运输保障范围。严传国半信半疑,顺手把消息发给了严传文。

“听说有七八辆车到了高速口被劝返,还有一户陕西蜂农,好不容易到了四川,当地村民不愿让蜂农进村,这户蜂农不得已连续搬了3次家,还有说必须集中隔离的。”各种消息传来,严传国也拿不准了。

“转一次场不容易,把400箱蜜蜂搬上车,6个人得干3个小时,1.3米的大挂车运费要8000多元,高速公路畅通了,万一到村里不让进可怎么办?”严传国与大哥严传文、八弟严传洋商量后,决定再等等看。

这一等,就到了2月底。

2月29日早上7时左右,剑阁县凉山乡云凤村紧邻108国道的一片空地上,两辆来自攀枝花市米易县普威镇的大挂车停靠在路边,车上400多箱蜜蜂便是严传文父子的全部生计。

“比往年晚了十来天,说实在的,有点担心。”严维刚嘴里嘀咕着。这个瘦瘦小小的年轻人穿着一件领口有些脱线的毛衣,脚下的高筒靴沾满了厚厚的灰尘,他小心翼翼地将平均一个60-80斤重的蜂箱缓缓抱下,熟练地解开栓蜂箱的绳索,蜜蜂“嗡嗡”地飞出箱外。他在活动房门前撑开折叠凳坐下来,搓了搓被绳子勒出红印的双手,长舒一口气:“现在好了,总算过来了。”

大哥父子的顺利转场让严传国悬着的心放了下来。在相关部门帮助下,严传国和妻子何盛莲办理好健康证明,找到运输车辆,3月1日晚上8时,夫妻俩带着400多箱蜜蜂从云南楚雄出发,第二天下午6时,抵达剑阁县的转场地。

3月2日,严传洋也带着300箱蜜蜂,跟随大哥严传文和六哥严传国的脚步,从四川德昌县出发,前往剑阁。

冬去春来,经历了一个冬天的分离,严家兄弟总算又聚在一起,开始了新一年的迁徙。

运气

65岁的严传文养了一辈子蜂,要说收成最好的年景,得掰着指头往回数。

“2008年到2012年,是收成最好的5年。”严传文说,前年大部分蜂农都亏本,去年能保本就算运气好。

“我们就是运气不好的那拨。”严维刚在一旁讪笑道,“养蜂就是摸黑走夜路,这次走对了,下次就不一定了。”

2019年4月底,严传文父子二人从甘肃天水启程去陕西扶风县采集早槐花蜜。因天气骤冷,槐花受冻,父子俩采到的槐花蜜少得可怜。

2019年5月底,两人离开扶风县前往甘肃张掖采黄芹花蜜,没想到当地黄芹花面积不大不够蜜蜂采,又碰上喷施农药,蜜蜂中毒死了不少。

2019年7月底,两人来到宁夏吴忠市采集荞麦花蜜,不巧遇到大风,花被吹干了,花上蜜少粉也少。商量之下,他们决定在此地更换蜂王,期待能有更好的收成。

2019年9月初,他们辗转来到四川眉山洪雅县采集茶花蜜,却因天气干燥少雨,茶花少蜜,父子二人取蜜数量依然不理想。

对于蜂农来说,能不能打到蜜,关键就在3月至9月这段时间。等到10月,天气转凉,花都谢了,蜜蜂无蜜可采,就需要用白糖喂养。

“一年转场的车费3万多元,白糖5万多元,雇个帮手2万元,打不到10万元的蜜和花粉,就只能赔钱。”严维刚说。

本想着今年能打个翻身仗,没想到又遇到疫情。“晚了十来天,要不然应该打了不少蜜了。”转场到剑阁十多天后,严维刚的200箱蜂才起了500多斤蜜。

严传国的运气似乎要好一些。2月13日第一次起蜜,他的400箱蜜蜂已经收了3000斤蜜、几十斤花粉。严传国说,如果可以再早一点到的话,收4000斤蜜应该是没问题的。

说到运气,严传国大方地露出右手,记者看到,在他的大拇指上多出了半截指头,轻轻一动就会左右摇晃。“以前一直以为自己运气不好,多了这么个累赘,干活儿也不方便,没想到后来它却给我带来了好运!”

严传国说,有一年5月,他与妻子一起到吉林省桦甸市采集椴树蜜,收成不错,在当地蜂农中开始小有名气。他凭着右手的六个指头,被很多前来蹲点收蜜的老板记住了。“买蜂蜜,找严老六”,很快,这个说法就传遍了圈内。

2月中旬,严传国听说了凉山蜂农刘德成在云南省玉溪市易门县蜂场自缢身亡的消息,立马打电话向熟识的蜂农了解情况。“他之所以想不开,一是蜜蜂农药中毒,每天工蜂死得厉害;二是他给蜂群治蜂螨,用药不太对,导致大量幼蜂离巢飞走。”严传国说,这种情况,只要能快速转场,换个环境,蜂群又会慢慢繁起来的,但偏偏又遇上了疫情。

“比起刘德成,我们算幸运的了,看到了国家发的通知,又联系好了地方,一路还算顺利。”严传国止不住叹息。

“天气预报说明天要下雨,但不知道能不能下到这里来。”正在蜂场打蜜的严传国和妻子何盛莲有一搭没一搭地说着话,手里的活儿没停下。他戴着蜂帽,小心翼翼打开蜂箱盖,两只手慢慢拿起一张蜂脾,蜂脾上爬满了蜜蜂。严传国熟练地用力一抖,“唰”的一声,几千只蜜蜂从蜂脾上掉了下去。

何盛莲接过蜂脾,拿起长长的削蜜刀削掉蜂盖,亮晶晶的蜂蜜从网眼的蜂巢中溢出来。她转身把蜂脾卡进摇蜜机,麻利地转动外侧的把手,蜂脾快速转动起来,蜂巢中的蜂蜜受到离心力的作用,被从蜂巢中甩了出来。

“往年这个时候,浙江老板已经开始在路边设点收蜜了,今年还不见人,也不知道今年价格怎么样。”虽然打到了蜜,严传国心里还是“打鼓”。

不舍

说起5年前那次呼伦贝尔之行,老大严传文眼神突然变得明亮起来,黝黑的面颊上闪现出一丝得意的神采。

从甘肃天水到内蒙古呼伦贝尔,7辆车,1000多个蜂箱,7个人整整走了两天两夜。幸运的是,呼伦贝尔油菜花开得正旺,严传文和同行的蜂农一抬腿跳下车,快速卸下蜂箱,扎营花海,高兴坏了。

如今,在儿女的劝说下,严传文准备停下来。“东北的买家月底就过来,700元一箱,全买了。”严传文感叹道,“当然还是舍不得,没办法,年纪大了干不动啰,以后就只有让维刚跟着叔叔们跑了。”

这些年,蜂农养蜂规模越做越大。“以前100箱蜂就算大户了,现在200多箱、300多箱的不算什么。”严传文说,竞争越来越激烈,养蜂越来越不容易了。

“可不是,你看看今年沿着108国道有多少蜂场啊,一里路就有一个。”严传国说,都是疫情闹的,往年去湖北、江苏采油菜花蜜的蜂场,今年也都挤到四川来了。

严传文不是严家第一个想抽身离开的人。2019年3月,老八严传洋和老九严传平就卖掉了所有蜜蜂,到拉萨打工。

到了冬天,在拉萨没活儿干,严传洋回了四川老家。没忍住,又重新买了300箱蜂。“本想着闲着也是闲着,冬天繁蜂,春天再卖掉,也能有点收入。”没想到遇到疫情,蜂没繁起来,根本卖不出去,严传洋又干起了养蜂的老本行。

严传洋的蜂场距离严传国的不到两公里,这里背靠堰塘,芦苇丛生,方圆一公里内没有一户村民。严传洋一个人,只有300箱蜜蜂的“嗡嗡”声陪着他打发每日的闲暇时光。

“干这个自由,打工还是不习惯。”严传洋有个习惯,每到一个地方,总会用手机拍张照打卡。在他的朋友圈里,记者看到,有12月眉山洪雅的林场、6月吉林黄泥河林场的野槐花,还有1月楚雄开得正旺的桃花。“蜜蜂们陪我走过的路,也要留点纪念嘛。”严传洋有些腼腆地笑着。

严传洋的两个孩子都在楚雄安了家,他自己常年一个人过着风餐露宿的生活。“儿子们倒是会养蜂,就是不愿意跟着我们干。”严传洋说,近几年行情都不太好,像我们这种老养蜂人,除了养蜂没别的技术,不养了反而还不习惯呢。

3月14日傍晚,严传国女儿一家从楚雄驾车到了蜂场,快2岁的小孙女甚是活泼可爱,简陋的活动板房里立马被欢声笑语填满了。

“女儿女婿不太忙的时候,就过来看我们。没办法,我们养蜂人就是这样,蜂场在哪儿,家就在哪儿。”严传国说。

严传国也不是没想过让女儿女婿跟着学养蜂,把这个手艺传下去。“太苦了,他们干不下来!”听着严传国唠叨,一旁的何盛莲忍不住插了一句嘴,“孩子们在城里打打工,也比干我们这行强。”何盛莲说,养蜂在荒郊野外,别说其他的,就是洗澡、上厕所都不方便,多苦啊!

就像很多蜂农已经意识到的那样,蜂农老龄化趋势越来越明显。许多养蜂人都在50岁以上,35岁以下的年轻人几乎没有。

严家兄弟的团圆饭正吃得热闹,盼了许久的雨总算来了,细细绵绵的春雨落在活动板房的屋顶上,发出沙沙的响声。

“快收花粉盒!”严传国筷子一扔冲到屋外,妻子女儿也跟了出来,迅速拾起每个蜂箱前的花粉盒,背扣过来放在木盖上。

原本黄灿灿的油菜花田,在春雨中显得柔和朦胧起来,几只野蜂还在高高低低地飞着。

严传国望了望远方绵延无尽的公路,他不知道这条路到底有多远,也不清楚前方是否还有花开蜜采。唯一确定的是,只要还有蜜蜂在,有老伴儿陪着,那他就得继续走下去。